QU'EST-CE QUE LE GPSO ?

“GPSO” signifie Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest.

Il s’inscrit dans une démarche globale de grands projets de Lignes à Grande Vitesse dont le but est de connecter les grandes métropoles européennes entre elles, comme le soulignait dès 2015 les commissaires enqueteurs :

“L’objectif affiché et assumé de la grande vitesse est de relier sans arrêts, des grandes métropoles. En conséquence, le développement économique se concentrera autour des

gares des deux métropoles et drainera l’emploi au détriment du développement local.

La ligne nouvelle Bordeaux–Toulouse va assécher partiellement la ligne POLT. La baisse de fréquentation et le déficit d’exploitation qui s’ensuivra aura des conséquences sur la desserte des villes moyennes proches et sur les économies locales“. [Citation]

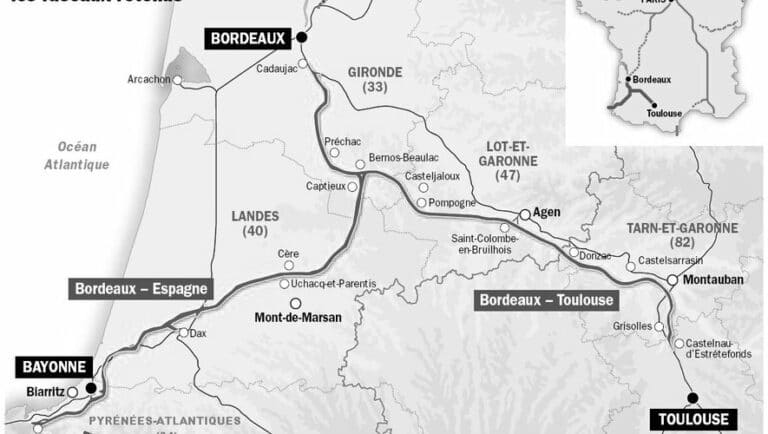

Le GPSO se décompose en plusieurs parties : les deux lignes à grandes vitesses Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, et les aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB), ainsi qu’au Nord de Toulouse (AFNT), conçus pour acheminer les LGV jusqu’au centre des métropoles.

Ces lignes à grandes vitesse impliquent en particulier la construction de 327 kilomètres de voies nouvelles, avec un tronçon commun de 55 km entre le sud de Bordeaux et le Sud Gironde.

Elles se raccorderaient au réseau ferré national au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, ainsi qu’au nord de Dax (Landes), par des aménagements spécifiques des communes sur le tracé :

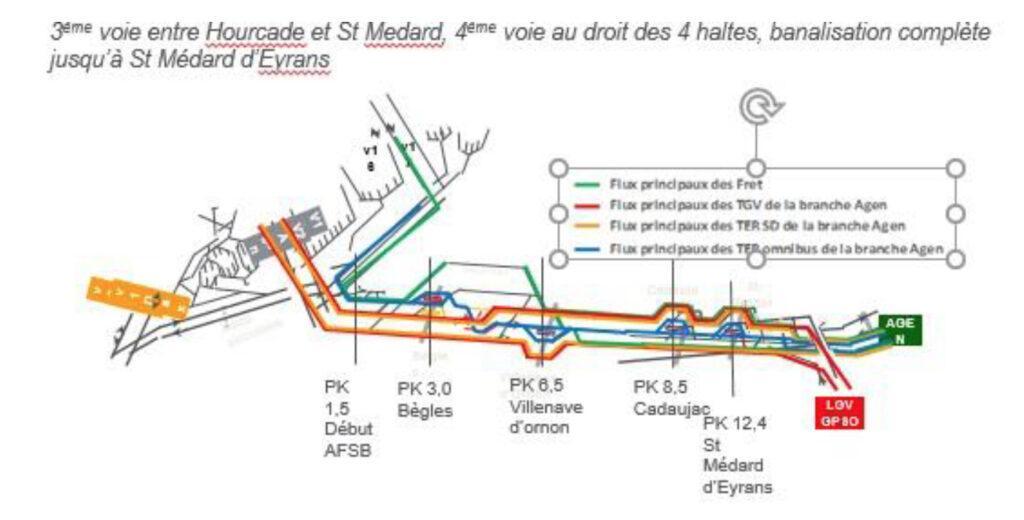

– Aménagements de la ligne existante Bordeaux-Sète au sud de Bordeaux (AFSB) sur 12 km entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans (Gironde) ;

– Aménagements de la ligne existante Bordeaux-Sète au nord de Toulouse (AFNT) sur 19 km entre la gare de Toulouse Matabiau et Castelnau d’Estrétefonds (Haute-Garonne).

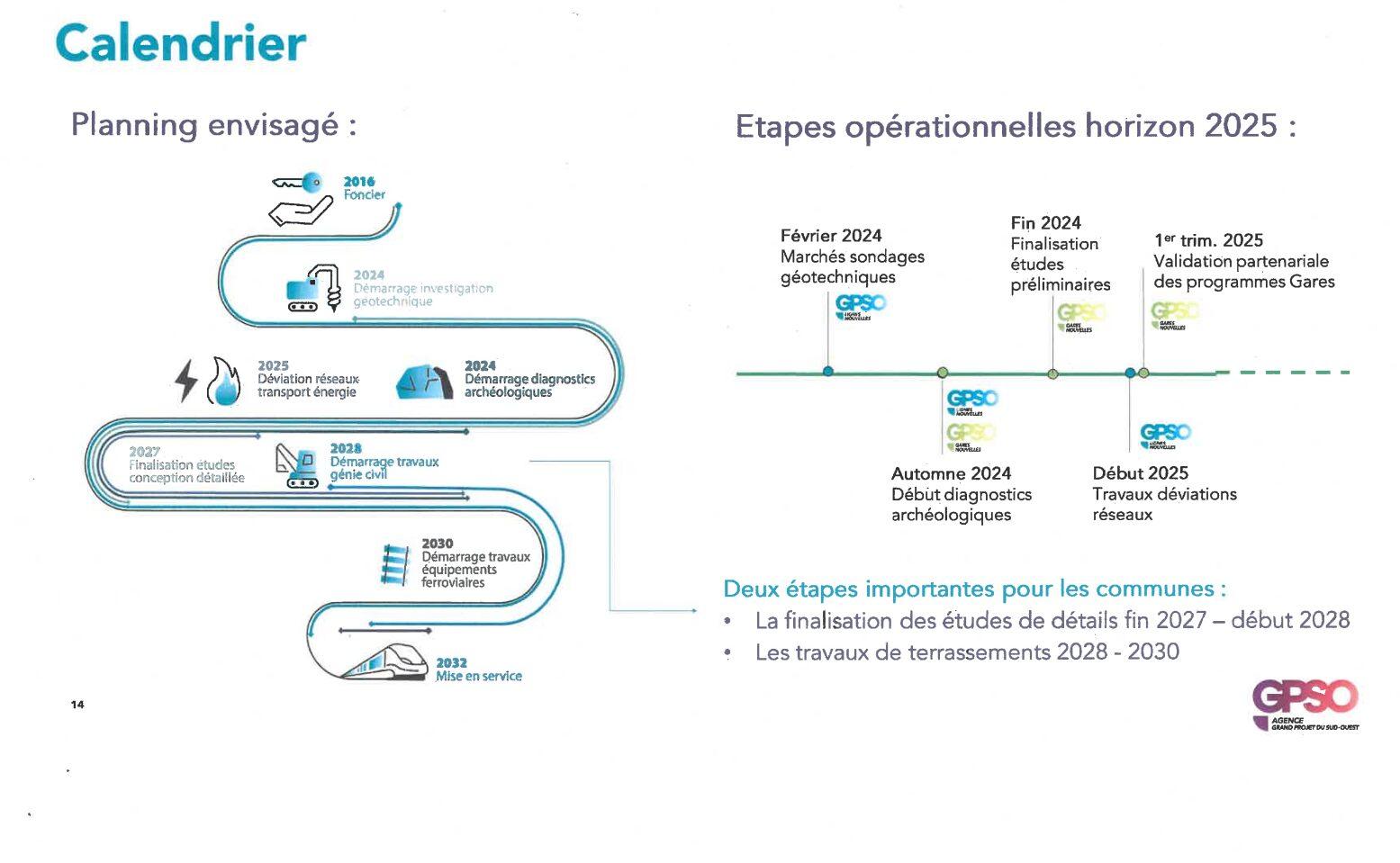

Sur le site officiel de promotion du projet : lgv2030.fr, récemment parodié, les lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax sont annoncées respectivement pour 2030 et 2034. C’est assez optimiste, compte-tenu de l’opposition farouche à ce projet d’une part, et de l’ampleur du chantier associé, d’autre part.

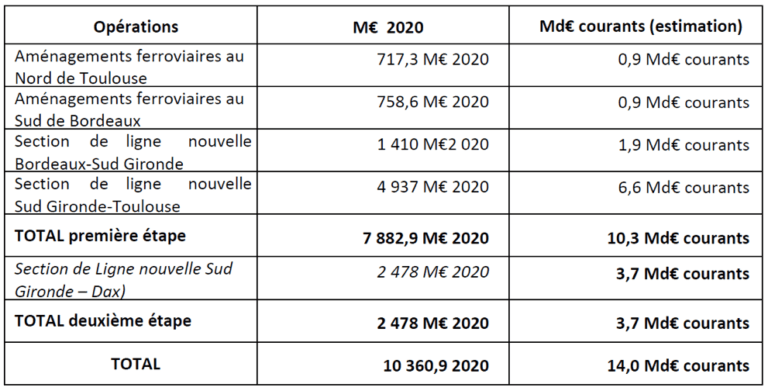

En effet, le GPSO est estimé à 14 milliards d’euros (hors inflation et en cours d’actualisation pour la deuxième fois de son histoire), et son chantier est pharaonique : entre déblais, remblais, mises en dépôt et importations, ce seraient en tout, 52 millions de m3 de matériaux déplacés, ce qui correspond, en volume, à 21 pyramides de Khéops. Ainsi, dans le dossier d’enquête publique, on peut lire :

“L’ensemble des travaux de la construction des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax auront une durée d’environ 5 à 7 ans avec plusieurs étapes (état des lieux, déboisement et défrichement, itinéraires « camions », déviations provisoires et pistes de chantier, construction des ouvrages d’art) qui vont impacter fortement l‘environnement social et humain, la vie des populations riveraines, leur mode de fonctionnement, l’organisation du territoire et le cadre de vie.“

Les impacts ne sont toutefois pas clairement évalués comme le soulignait les commissaires de l’enquête publique déjà en 2015 :

“Le besoin net en matériaux, qui se chiffre à plusieurs millions de mètres–cube, est considérable. Or, la gestion de la ressource, les lieux de prélèvement et de dépôt et les nuisances générées par les transports ne sont pas précisément définis et analysés.” […] “Les pertes par destruction directe de la faune et de la flore, dues au chantier et qui pourraient compromettre la capacité ultérieure de reconstitution, ne sont pas analysées“.

Combien ça coûte (en euros) ?

Ce budget est en cours de réactualisation, pour la seconde fois de son histoire. Et les chantiers n’ont pas démarrés.

Les principales raisons qui poussent à ce projet : la métropolisation et son “besoin de vitesse”

De manière générale la logique du ERC “Éviter Réduire Compensée” aurait du dès les prémices du projet, et notamment lors de sa relance en 2021, aboutir à la conclusion évidente : on ne fait pas une ligne nouvelle là où des lignes existent déjà. C’est un argument valable pour d’autres lignes à grande vitesse, comme la ligne Lyon-Turin (voir cet article par exemple) dont on peut ainsi questionner l’utilité.

Or dans les plaquettes de promotion du projet, présentant les objectifs du projet de lignes nouvelles, on ne trouve aucune mention d’un besoin caractérisé, que ce soit en termes d’augmentation de trafic ou de temps de parcours. Compte-renu des investissements et destructions engendrées par le projet, la population est en droit d’attendre une présentation précise, robuste et actualisée en 2023 (année des premiers travaux) des estimations de trafic, associées aux études démographiques et socio-économiques sur la Région.

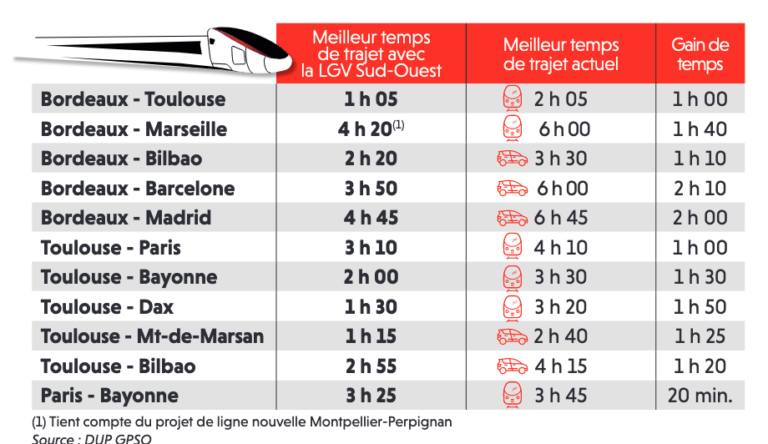

Les promoteurs du GPSO jugent ainsi capital de diminuer les temps de trajet entre grandes métropoles, et notamment de joindre Paris et Toulouse en 3h10 pour les besoins de “connexion” dont Carole Delga se fait porte parole (en tant que présidente de la Région Occitanie). La commission de l’enquete publique de 2015 (p14) s’offusquait déjà :

« Le service de la grande vitesse étant consubstantiel à la desserte exclusive des grandes agglomérations, le risque de métropolisation est patent. L’irrigation du territoire présentée comme un argument en faveur du projet risque de se transformer en drainage du territoire et en concentration de l’activité sur les métropoles. » - [Extrait de l'enquête publique de 2014-2015]

Les alternatives dont on ne parle pas assez

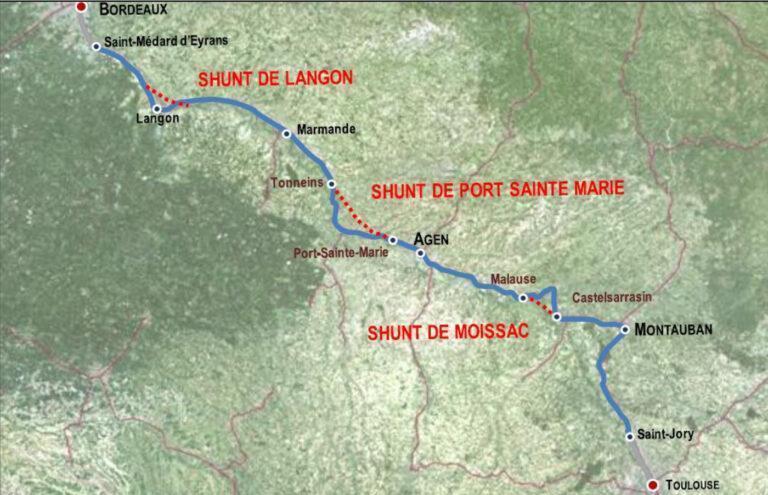

L’exploration par la commission, de l’aménagement de la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse n’aboutit pas à une supériorité incontestable du projet de lignes nouvelles, si on intègre les gains de temps, les coûts et les services rendus. La commission estime que l’évaluation et la prise en compte par le maître d’ouvrage de certains éléments de coût sont contestables (terrassements, réduction des shunts, élimination des passages à niveau).

L’objectif « drapeau » du projet, un gain de temps de 1h sur Bordeaux–Toulouse et d’environ 3 heures sur Paris–Toulouse, ne concerne qu’une minorité des trains sur ce trajet. Le temps moyen de la liaison Paris–Toulouse est contestable, dans la mesure où il s’appuie sur des temps d’arrêts intermédiaires irréalistes.

En effet, de manière générale pour toute l’enquête publique et les retombées médiatique jusqu’à ce jour sur le projet des lignes nouvelles, lorsque les chiffres ne vont pas dans le sens des promoteurs ceux-ci sont passés sous tapis. Notamment concernant le sujet des alternatives :

- Le temps de parcours annoncé de la solution retenue (GPSO) est de 1h20 pour le trajet avec arrêts, chiffre rarement évoqué et occulté par le discours officiel du “Bordeaux-Toulouse en 1h et Toulouse-Paris en 3h” qui ne correspond qu’à une infime partie des trajets compte tenu des arrêts en gares nécessaires ne serait-ce que pour rentabiliser la ligne ;

- Les scénarios de modernisation sur Bordeaux-Toulouse permettent de gagner 7 à 27 minutes, contre 56 minutes pour le projet de lignes nouvelles. La question devrait donc être posée en ces termes : gagner une demi-heure supplémentaire sur l’autel de la destruction des forêts, habitats d’espèces protégés, de terres agricoles et des milliards investis par les finances publiques, est-ce justifié ?

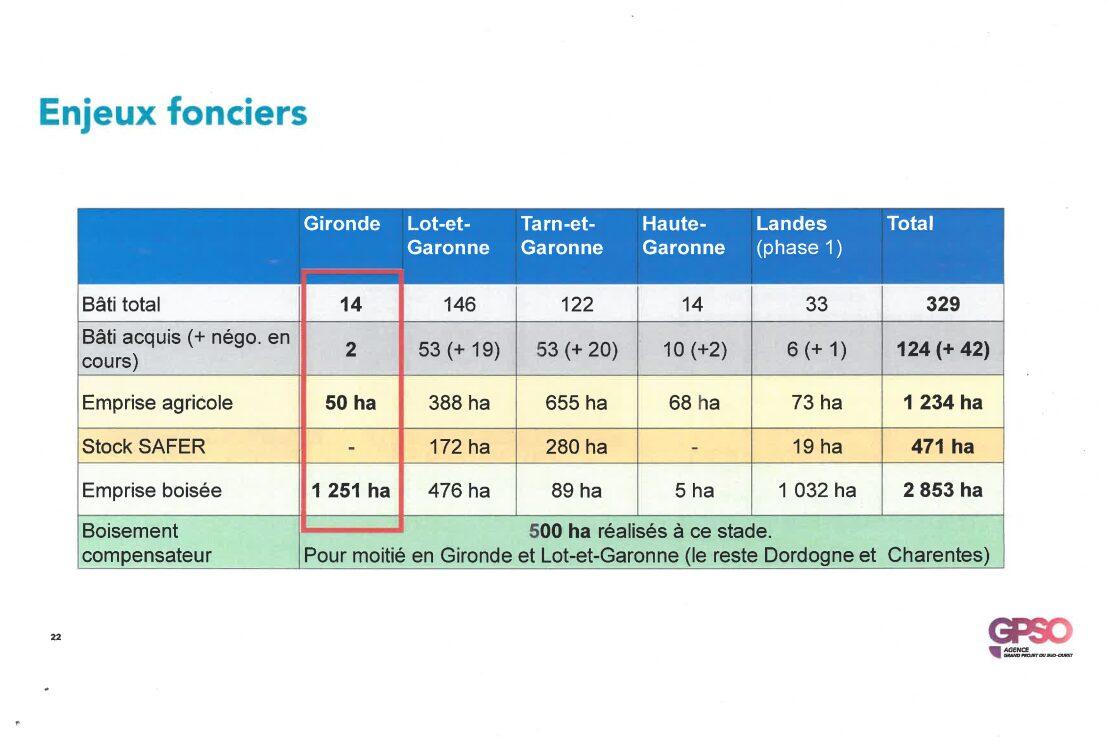

- En terme d’emprises foncières (surface artificialisées), les options de modernisation supposent entre 137 et 664 hectares d’acquisition foncière selon le scenario, ce qui est sans commune mesure avec les 4800 hectares du projet de lignes nouvelles ;

- Enfin, l’étude des coûts donne des chiffres allant de 1,9 à 4,48 milliards d’euros pour les options de modernisation, là encore sans commune mesure avec les 10 milliards annoncés à l’époque (aujourd’hui 14 milliards) pour le projet de lignes nouvelles ;

Les fausses vertues

Enfin, les promoteurs citent le report modal pour justifier ce projet : il s’agirait de reporter les trajets en voiture, en avion, ou en fret ferrovaire sur les lignes nouvelles. Cependant :

- Aucune étude chiffrée ne présente les estimations claires de report modal attendues ;

- Par ailleurs, en ce qui concerne le fret ferrovaire, les lignes actuelles ne sont pas saturées et le déclin du fret ferroviaire s’explique bien davantage par des retards en terme de modèles organisationnels logistiques pour mettre les camions sur les rails (et non un manque d’infrastructures ferrovaires). Le CADE démontre ceci point par point sur stoplgv2030.fr ;

- Enfin, les options de modernisation des voies existantes permettraient d’assurer un report modal bien plus efficace puisqu’elles desserviraient davantage les petites villes, dont la population est entièrement dépendante de la voiture pour ses trajets quotidiens.

LES AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES

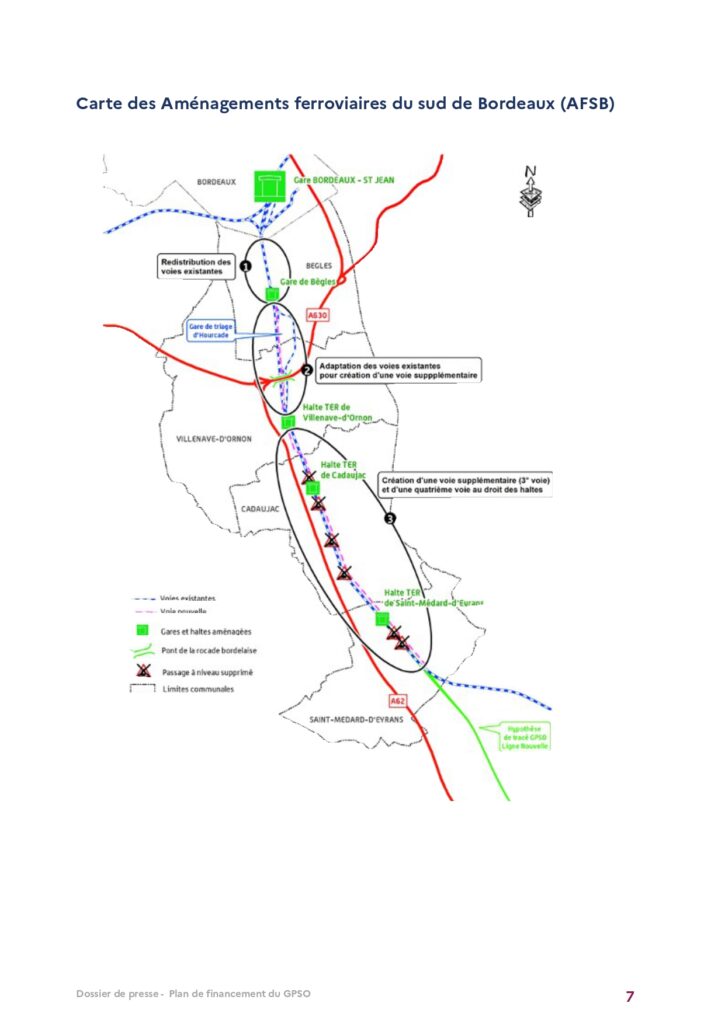

Les Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) sont la partie du GPSO qui va de Bordeaux à Saint-Médard-d’Eyrans, en passant par les gares de Bègles, Villenave d’Ornon et Cadaujac.

Le but de ces aménagements est de créer une voie supplémentaire sur 12km, car les deux voies existantes seraient saturées. Cet argument en lui même est contesté, en raison des projections peu cohérentes de trafic présentées dans le dossier d’enquête public. De fait, ces aménagements sont surtout nécessaires pour fluidifier la circulation des lignes à grande vitesse nouvelles.

Selon TransCUB :

Dans le dossier d’enquête GPSO, la réalisation d’une nouvelle voie est présentée comme indispensable pour permettre notamment la circulation de 27 TER aller et retour par jour desservant 414 arrêts.

Mais entre le 13 décembre 2020 et le 2 juillet 2021, sans GPSO bien sûr, et sans aucun autre aménagement, la circulation de 27 TER/AR/jour a déjà été assurée et avec une meilleure desserte : 431 arrêts.

Si cette desserte TER est possible aujourd’hui avec six TGV Bordeaux–Toulouse, elle ne le serait plus selon le dossier d’enquête GPSO pour cause de saturation de la ligne, avec l’accroissement prévu des circulations, notamment de 6 à 16 TGV.

Or d’une part, les constats faits depuis 2014, date de l’enquête publique, empêchent d’accorder le moindre crédit aux accroissements de fréquentation prévues au dossier d’enquête, qui justifieraient cet accroissement des circulations TGV.

>> Voir notamment l’article du CADE sur les questions relatives aux estimations RFF (pages 25-26).

Au surplus, le dossier d’enquête n’a pas pris en compte ni le fait que la majorité des TGV circulent en dehors des heures de pointe, ni l’accroissement constant de capacités des rames TGV (de 453 à 556 aujourd’hui, et 740 en 2025). Il n’est pas exclu qu’à elle seule, cette capacité accrue permette de faire face à la croissance de la fréquentation, sans besoin d’accroître les circulations.

LES OUVRAGES ET CHANTIERS EN QUESTION

Le tracé du GPSO a été minutieusement étudié par les habitants et personnes impactées par le projet. Un membre du collectif LGV NINA a notamment réalisé cette carte présentant l’ensemble des viaducs et ouvrages d’art que suppose un tel projet, afin de rendre compte de ses implications.

Encore incomplète, c’est un gros travail et on remercie Lionel pour ça. Si des personnes maitrisant l’outil veulent se lancer dans des mises à

jour pour aider à finaliser la carte sur tout le tracé, vous pouvez contacter le collectif à cette adresse mail : collectiflgvnina@gmail.com.