- Lignes existantes vs. voies nouvelles : quel besoin ?

- Critique des objectifs du GPSO en tant que tels

- Des lignes existantes suffisantes

- Alternatives spécifiques aux aménagements ferroviaires

- Les scenario de modernisation des voies existantes à la loupe

- Plaidoyer pour l’entretien et rénovation des voies existantes

LIGNES EXISTANTES VS. VOIES NOUVELLES : QUEL BESOIN ?

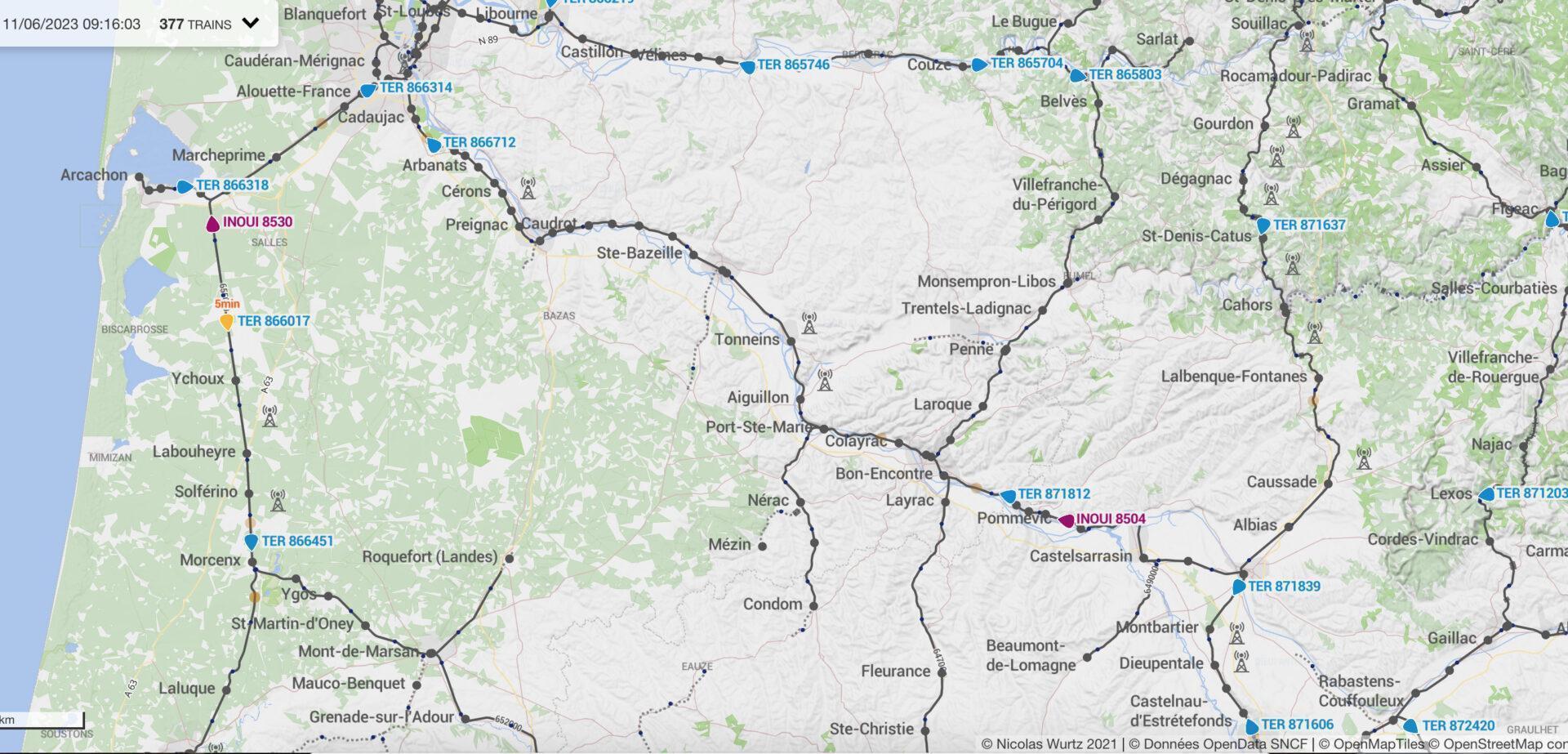

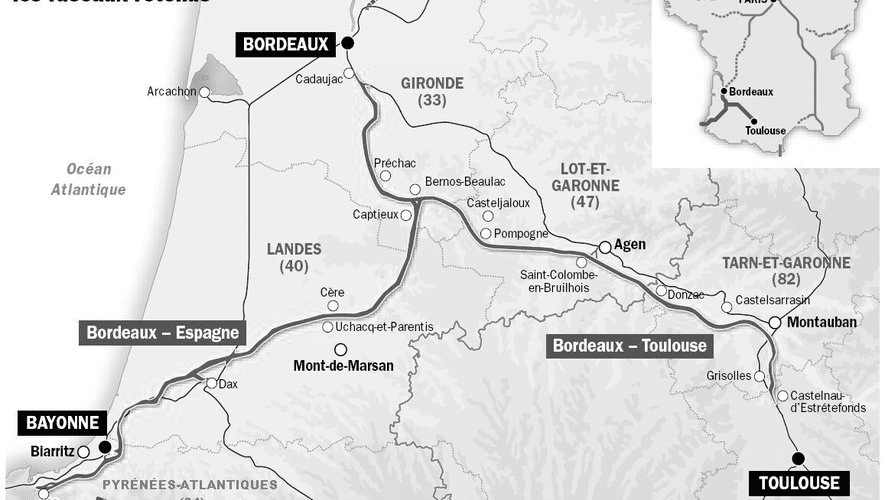

- Sur la partie Bordeaux-Toulouse, le GPSO ne « crée » rien : les lignes reliant les villes existent déjà et desservent de nombreux arrêts, là où la LGV en projet prévoie seulement deux arrêts pour Agen et Montauban ;

- Sur la partie Bordeaux-Dax, le GPSO permet un gain de seulement 6 minutes (!) en s’arrêtant uniquement à Mont-de-Marsan, ville déjà desservie par les lignes actuelles (avec d’autres).

CRITIQUE DES OBJECTIFS EN TANT QUE TELS

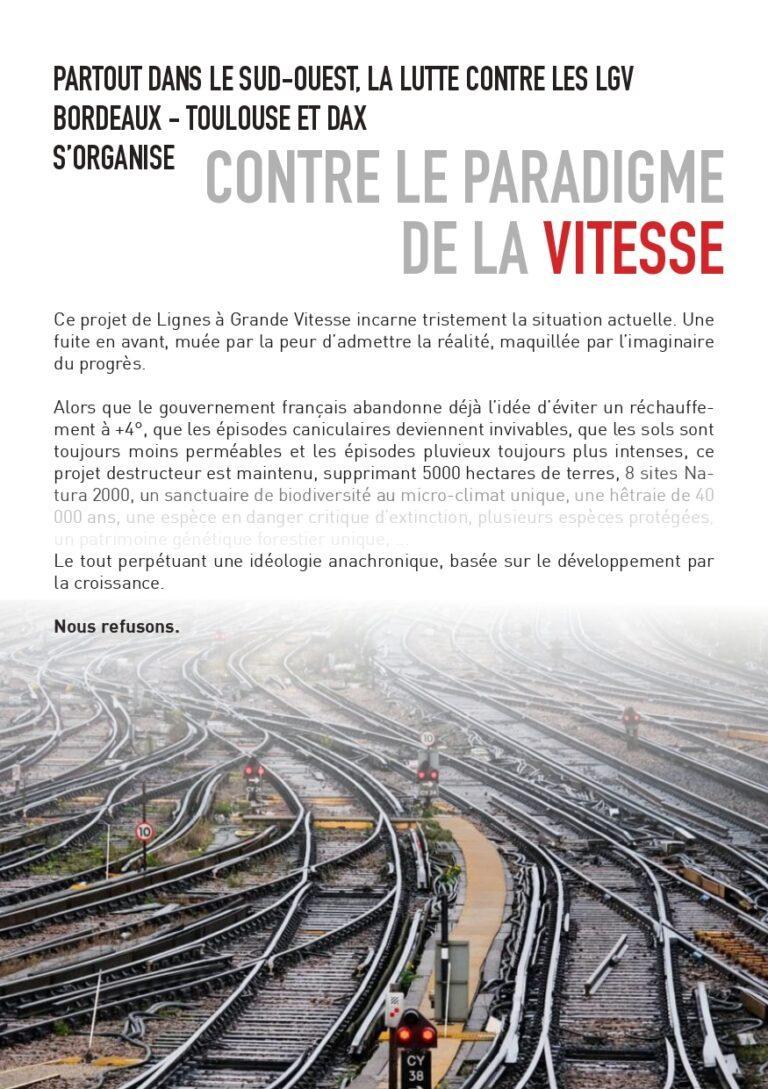

Quand bien même les objectifs du GPSO seraient sincères, les opposants au GPSO dénnonçent la marchandisation du monde, dont la métropolisation est l’emblême, et le cadre idéologique vantant le développement économique avant le ‘bien vivre ensemble’.

🔍 Voir aussi cette comparaison des projets d’autoroute A69 Toulouse-Castres et du GPSO qui montre à travers deux exemples comment les grands projets nous mènent dans l’impasse.

C’est pour cette raison que la lutte contre le GPSO est solidaire des autres luttes contre les infrastructures de transports à grande vitesse ou routier, comme l’Autoroute A69 Toulouse-Castres ou la LGV Lyon-Turin (NO TAV) en Maurienne et Val de Suse.

📍 De plus amples ressources à consulter ici et précisions sur l’enjeu sociétal.

DES LIGNES EXISTANTES SUFFISANTES

De manière générale la logique du ERC « Éviter Réduire Compensée » aurait du dès les prémices du projet, et notamment lors de sa relance en 2021, aboutir à la conclusion évidente : on ne fait pas une ligne nouvelle là où des lignes existent déjà. C’est un argument valable pour d’autres lignes à grande vitesse, comme la ligne Lyon-Turin (voir cet article par exemple) dont on peut ainsi questionner l’utilité (le besoin) avant toute chose.

Or dans les plaquettes de promotion du projet, présentant les objectifs du projet de lignes nouvelles notamment repris ci-dessus, on ne trouve aucune mention d’un besoin caractérisé, que ce soit en termes d’augmentation de trafic ou de temps de parcours. Or compte-renu des investissements et destructions engendrées par le projet, la population serait en droit d’attendre une présentation précise, robuste et actualisée en 2023 des estimations de trafic, associées aux études démographiques et socio-économiques sur la Région.

Par ailleurs, un argument erroné soulevé par les promoteurs des lignes nouvelles est qu’il n’y aurait plus de circulation pendant toute la durée des travaux de rénovation, ce qui est faux. Comme nous l’indique un collègue cheminot (du syndicat SudRail, opposé au GPSO), les RVB (remplacement voies et ballasts) sont courants et réguliers. Un RVB peut avoir lieu sur une voie ferrée entièrement neutralisée ou bien, dans le cas d’une double voie, sur une seule voie, l’autre voie assurant le trafic à vitesse réduite. Cependant, afin de ne pas pénaliser le trafic, la majorité des RVB se font de nuit.

Le CESER Nouvelle-Aquitaine lui-même évoque les options de modernisation : « Il convient déjà de rappeler que le Réseau TransEuropéen de Transport (RTE-T) dans lequel s’inscrit GPSO et au titre duquel des financements européens sont attendus, n’implique pas nécessairement la construction de lignes nouvelles. Son objectif est de structurer le développement des réseaux de transport, en vue de constituer, à l’échelle européenne, un réseau efficace et multimodal. Dans cette perspective, d’autres pays européens ont ainsi davantage privilégié la modernisation des infrastructures existantes. »

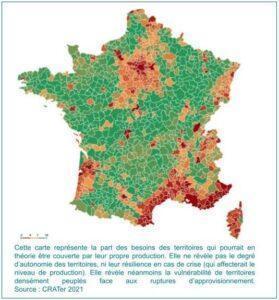

Avec un projet détruisant 1250 hectares de terres agricoles, on peine en effet à imaginer comment va se mettre en place la transition agroécologique vantée par la feuille de route NéoTerra découlant d’une politique pourtant dite « volontariste » par la vice-présidente de Région Nouvelle-Aquitaine (lors d’une audition avec un des collectifs opposés au GPSO).

ALTERNATIVE AUX AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES

Les alternatives proposées :

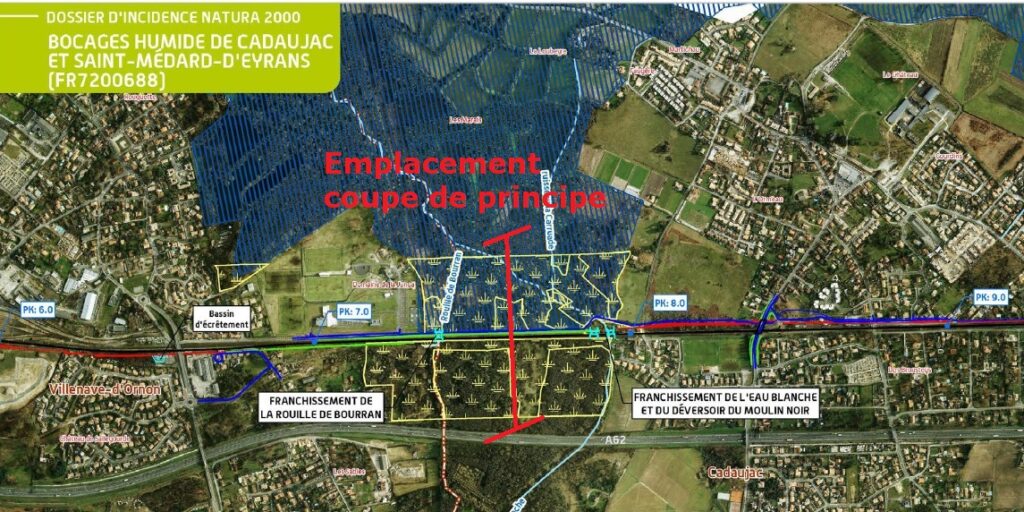

- Pour permettre une meilleure organisation des circulations, il s’agirait pour Trans’CUB de réaliser une section de 700m seulement en gare de Beautiran pour augmenter la capacité de la ligne par dépassement et par réaménagement des horaires, et améliorer la circulation de tous les trains, des TGV aux autres TER. Texte issu d’un communiqué TransCUB : Source

- Pour les élu.e.s qui se sont penché sur le dossier AFSB, il est temps de requestionner globalement l’utilité des AFSB.

En contre-point des arguments des promoteurs du projet des LGV qui vantent les bienfaits des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, des élu.e.s se mobilisent pour démontrer l’existence d’alternatives concrètes, pragmatiques, et moins couteuses aux lignes à grandes vitesse, pour répondre à l’objectif d’amélioration des mobilités dites « vertes » en Gironde. Iels publient donc un livret complet démontrant l’inutilité de dépenser 1 milliard d’euros pour une troisième voix au sud de Bordeaux

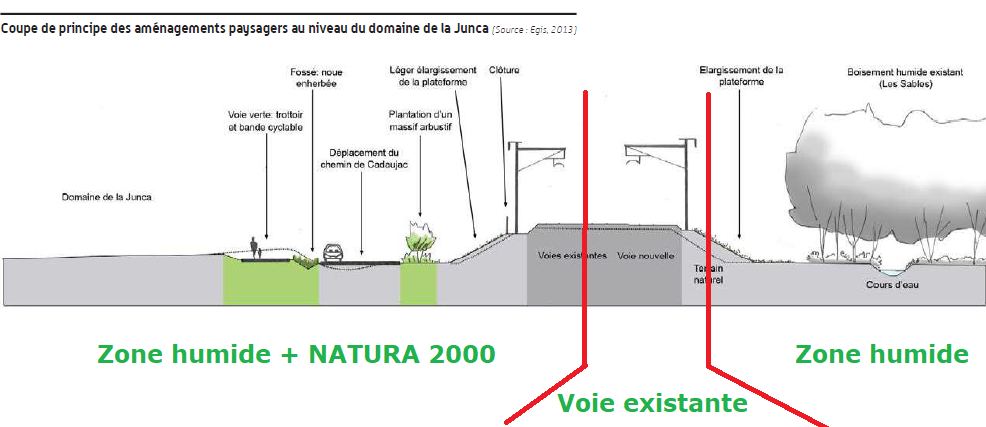

LES SCENARIOS DE MODERNISATION DES LIGNES EXISTANTES A LA LOUPE

Reprenons le document produit par les promoteurs du projet eux-même, qui donne quelques informations utiles.

En effet, dans le dossier d’enquête publique relatif au projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et

Bordeaux–Dax, SNCF Réseau rappelait les échanges et études sur le sujet, qui avait été largement mis en question durant des débats publics de 2005 et 2006 par la population.

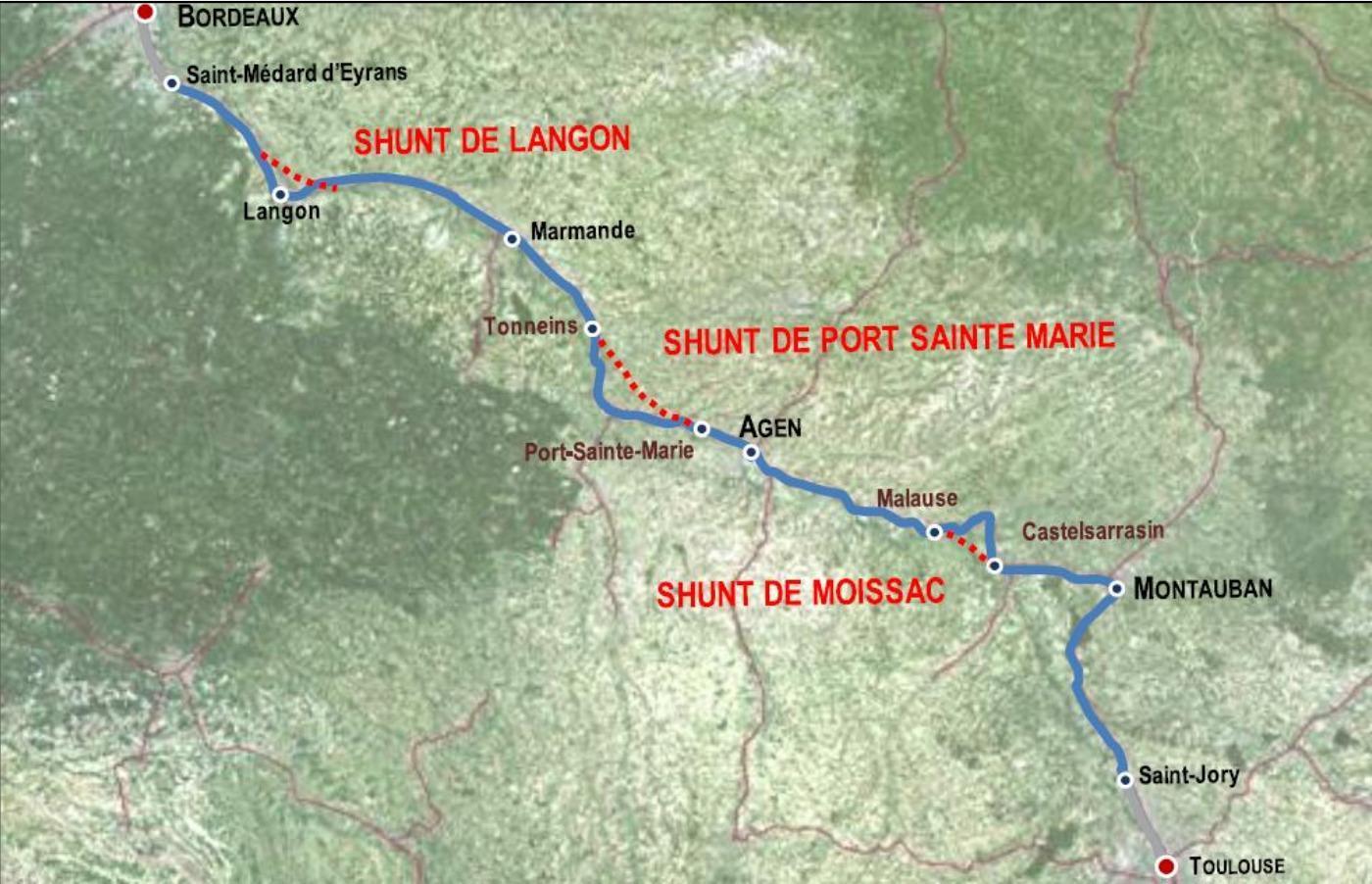

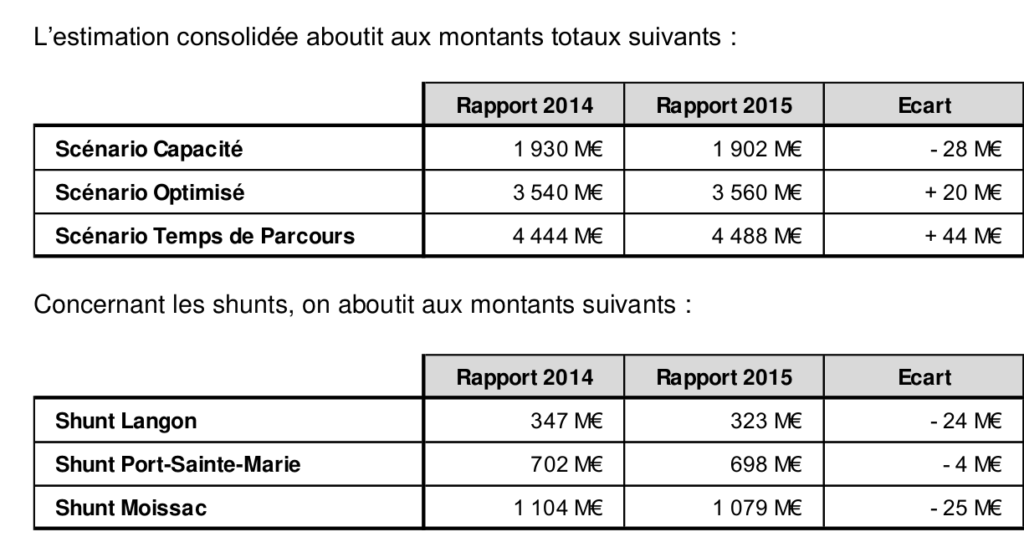

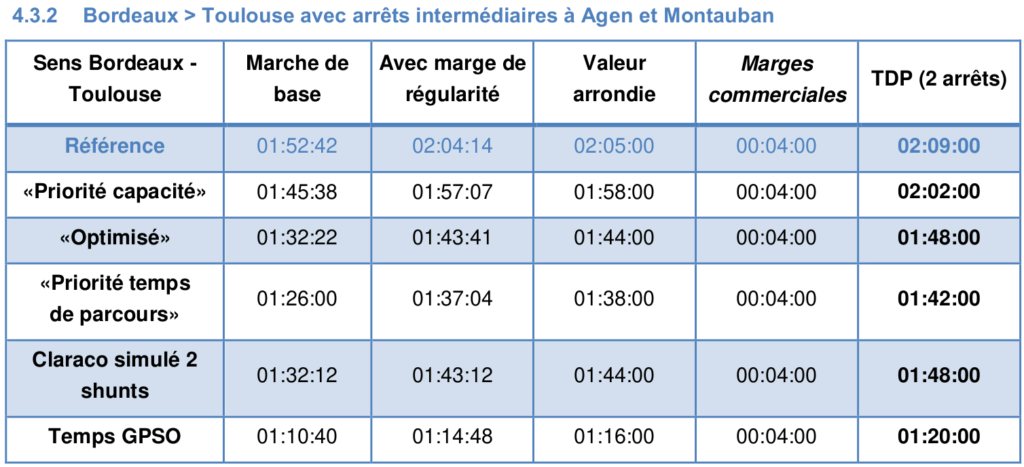

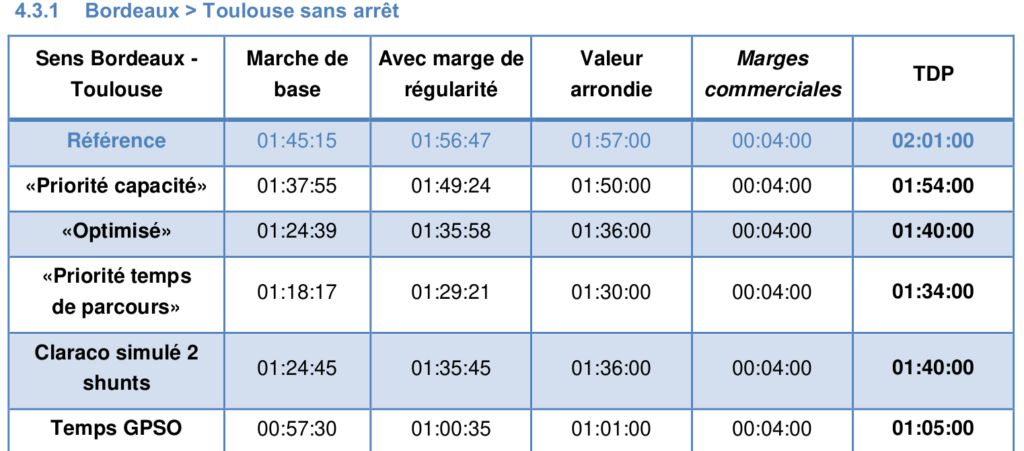

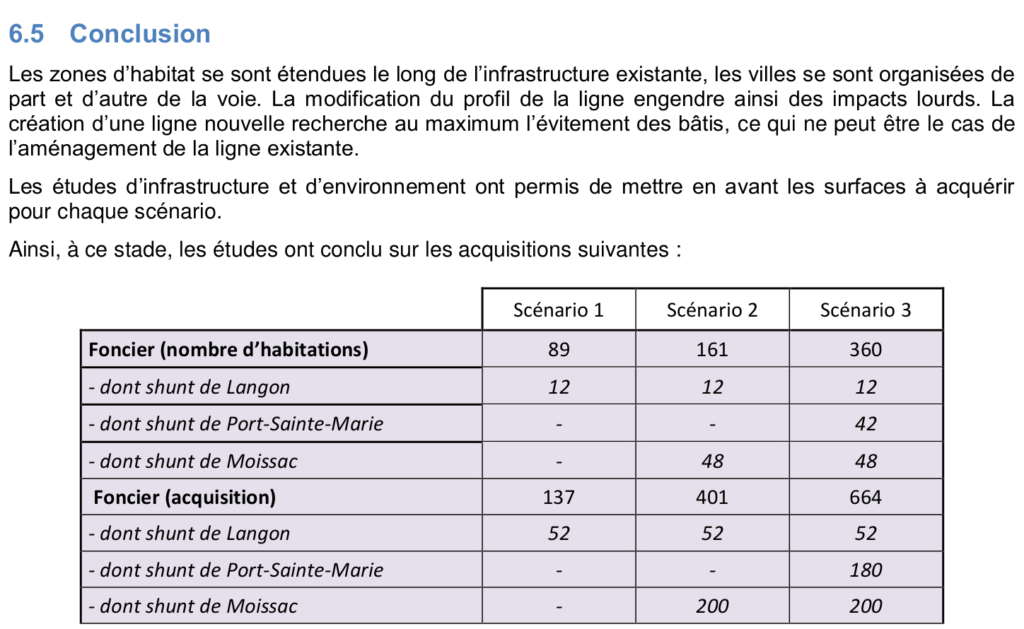

De nouvelles études ont été réalisées en 2012/2013 sur Bordeaux-Toulouse, avec établissement de trois scénarios d’aménagements, répondant à différents enjeux d’amélioration de la ligne existante :

- « Priorité Capacité » : ce scénario répond à l’objectif principal d’augmenter la capacité sur la ligne existante, mais intègre le relèvement de la vitesse jusqu’à 220 km/h sur un certain nombre de secteurs (là où cela est possible sans ripage conséquent de la voie : pas de sortie des emprises actuelles, en dehors des deux zones d’aménagements capacitaires et des aménagements liés à la suppression des passages à niveau) ;

- « Priorité Temps de Parcours » : répond à l’objectif de relever la vitesse à 220 km/h sur la quasi-totalité de la ligne, y compris dans des zones où la sinuosité du tracé actuel impose des ripages très importants voire la création de shunts. Il s’agit du scénario maximaliste en termes de performances et le plus coûteux des trois (mais bien moins coûteux que celui des lignes nouvelles du GPSO) ;

- « Optimisé » : scenario construit à partir des deux autres, en retirant les aménagements qui présentent un gain de performance jugé trop faible en regard de leur coût.

- Notons que le temps de parcours annoncé de la solution finalement retenue (celle du projet du GPSO avec lignes nouvelles) est de 1h20 pour le trajet avec arrêts, chiffre rarement évoqué et occulté par le discours officiel du « Bordeaux-Toulouse en 1h et Toulouse-Paris en 3h » qui ne correspond qu’à une infime partie des trajets compte tenu des arrêts en gares nécessaires ne serait-ce que pour rentabiliser la ligne ;

- Les scénarios de modernisation sur Bordeaux-Toulouse permettent de gagner 7 à 27 minutes, contre 56 minutes pour le projet de lignes nouvelles.

Nous poserons donc la question en ces termes : gagner une demi-heure de plus sur l’autel de la destruction des forêts, habitats d’espèces protégés, de terres agricoles et des milliards investis par les finances publiques, est-ce justifié ?

PLAIDOYER POUR L'ENTRETIEN ET RÉNOVATION DES VOIES EXISTANTES

► NON à la ligne nouvelle Bordeaux-Dax, oui à l’entretien de la ligne Bordeaux-Hendaye

Dans le rapport 2018 du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI), la modernisation de la ligne est envisagée en ces termes : « l’opportunité de ligne nouvelle Bordeaux-Dax doit être réinterrogée à plus longue échéance. Il semble en effet que moyennant des travaux de relèvement de vitesse sur la ligne, il est possible d’obtenir quasiment les mêmes bénéfices qu’une ligne nouvelle à un coût bien moindre ».

La Cour des comptes européenne constate quant à elle en 2020 que « l’aménagement des lignes existantes conventionnelles, est rarement prise dûment en considération, alors qu’elle pourrait permettre de réaliser des économies non négligeables. »

► NON à la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, oui à la rénovation des lignes existantes Bordeaux-Toulouse et POLT

…sans chercher à tout prix une vitesse non nécessaire.

Les commissaires enquêteurs précisaient en conclusion de l’enquête publique : « il semble que le critère « réduction des temps de parcours » ait été largement dominant dans l’appréciation des diverses solutions. La notion de « service équivalent » serait donc à nuancer en y intégrant la priorité à donner désormais à la desserte quotidienne qui passe nécessairement par la mise en sécurité, l’entretien et la modernisation du réseau existant. Ainsi, la nécessité de construire une ligne nouvelle n’apparaît pas aussi clairement que ne l’affirme le maître d’ouvrage » (Rapport de la Commission d’enquête GPSO/LN, 2015, p. 221)

Par ailleurs, les voies existantes permettent déjà de relier les métropoles de Bordeaux et de Toulouse, dont le développement doit porter davantage sur la résilience alimentaire avec les objectifs par exemple cadrés par la feuille de route NéoTerra, et sur la solidarité entre territoires que sur la croissance du PIB.

Le CESER met en particulier l’accent sur la ligne Poitiers-Orléans-Limoges-Toulouse qui permet de relier Toulouse et Paris :

« La ligne POLT présente de forts enjeux en termes d’accessibilité de l’Ouest du Massif Central et de la ville de Limoges. Toujours selon SNCF Réseau, l’amélioration de la desserte Paris Toulouse par cette ligne, qui relie Paris à Toulouse en passant par Orléans et Limoges, ne permettrait pas de gains significatifs en termes de temps de trajet, sauf à créer des portions de lignes nouvelles avec, du fait de la topographie, des inéaires et des coûts, jugés trop importants. Ces analyses sont contestées par des élus qui mettent en avant d’autres critères d’appréciation du service rendu, validant une priorisation de l’amélioration des lignes existantes. D’importants travaux de rénovation sont engagés sur la ligne, à hauteur de 1,6 milliard d’euros, dont près de la moitié (47 %) en Ile de France. Des travaux complémentaires de modernisation sont également prévus, pour un montant de 385 millions d’euros, permettant de gagner d’ici 2025, 22 minutes de temps de trajet par rapport à aujourd’hui. »

► NON aux aménagements ferroviaires, oui à l’aménagement de la gare de Beautiran

Proposé par le collectif TransCUB

Sur les voies ferrées au sud de Bordeaux sur lesquelles les trains ne peuvent se dépasser, circulent des trains lents (les TER omnibus) et des trains beaucoup plus rapides (les autres TER, les intercités et les TGV). Cependant, les TER omnibus limitent la capacité de la ligne et provoquent sa saturation.

(Source : GPSO Dossier enquête publique pièce H Evaluation socio–économique p.77 : « Plus les temps de parcours des trains sont hétérogènes, moins la capacité de la ligne est importante »).

C’est ce qu’on appelle « le bouchon Bordelais » du sud de Bordeaux. Ainsi, la ligne Bordeaux–Langon est saturée avec seulement 46 trains /jour/sens alors qu’il en passe 57 sur la ligne Bordeaux–Hendaye et même 71 dans la tranchée de Talence.

Pour désaturer la ligne, Il s’agit donc d’organiser le dépassement des trains, et de permettre ainsi une meilleure organisation des circulations et leur accroissement.

Or, la solution d’une nouvelle 3ème voie ne profiterait qu’aux TGV et n’améliorerait pas la desserte TER. En effet, les trains intercités et les TER rapides n’emprunteraient que les anciennes voies et resteraient comme aujourd’hui toujours contraints par les TER Omnibus.

D’autre part, plutôt que de réaliser 12km de voie nouvelle, il est possible de réaliser une section de 700 m seulement en gare de Beautiran pour augmenter la capacité de la ligne par dépassement et par réaménagement des horaires, et améliorer la circulation de tous les trains, des TGV aux autres TER.